梅林@chang_umeです。本日放映のNHKブラタモリ。「京都・西陣~織物の町・西陣はどうできた?~」はいかがでしたか。

今回僕の立場からは、西陣を〈伝統〉のイメージで発信しがちな傾向に対して、新たな時代・近世に勃興した「ニュータウン」としての地域形成史を語りました。

タモリさんと「礎石」を愛でるひととき(「小川」旧河道の百々橋跡にて)

タモリさんと「礎石」を愛でるひととき(「小川」旧河道の百々橋跡にて)

出演後の今の気持ち

「京都は昔から~」「ずっと変わらぬ~」「平安京以来の~」といったファンタジーあふれる観光言説、もっといえば本質主義的な言葉に対して、いかにリアリティを再び積み上げていくか。

「歴史都市」京都を語る言葉は、じつは案外「非歴史的」あるいは「超歴史的」な中身となってしまいました。地域の生活史を語る言葉が、今の京都だからこそ求められている気がしませんか。

そしてブラタモリという番組の価値は、観光やマーケットに消費・搾取されない京都像の発信にあるのかなとも感じるところです。

ブラタモリをご覧のみなさん。歩き方自体に興味が湧くような、そんな日々を一緒に過ごしましょう!

フロンティアとしての「西陣」を発見する

今回特集した「西陣」地域。番組でお伝えしたように、地域形成は応仁・文明の乱よりもさらに後、江戸時代に入ってから本格的に進みました。

逆にいえば中世までは、今の西陣に相当する範囲は都の北の果て。人ならざる存在たちの領域だったかもしれません。「異界」に向けた境界としての西陣ですね。

そこには死者、あるいは神仏が出入りするような、この世・あの世の境界線としてのイメージも生まれていきました。タモリさん・林田さんと今回歩いた船岡山の一帯がまさしくそんな性格です。

『5万分の1地質図幅』に「平安京」と「西陣」の範囲をオーバレイ

『5万分の1地質図幅』に「平安京」と「西陣」の範囲をオーバレイ

異界の「境界」としての西陣・船岡山

異界の「境界」としての西陣・船岡山

そして西陣が織物業で栄えた江戸時代。境界領域としての西陣イメージは、意外にも一層具体的となっていた模様です。

西陣から北部の郊外へとつながる千本通(鷹ヶ峰街道)沿いには、あの世の入口を担当する閻魔大王が鎮座する千本ゑんま堂、十二坊と呼ばれる独特な宗教空間、そして火葬場が位置していたのです。機織りの音が鳴り止まぬ街には、死者を送る葬列が頻繁に見られたことでしょう。

このあたりがまさに、〈伝統〉や〈観光〉という視点からは見えない地域の実態でしょうか。西陣の空間座標はとても興味深いと思います。

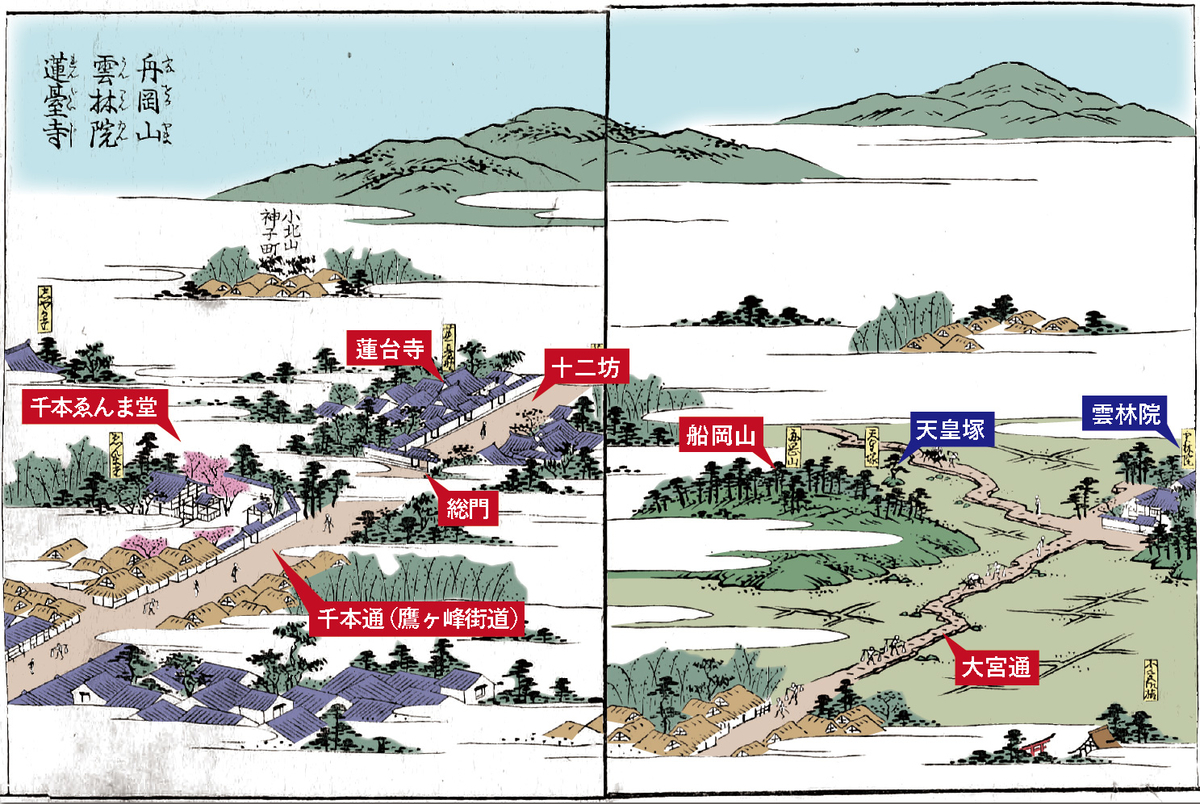

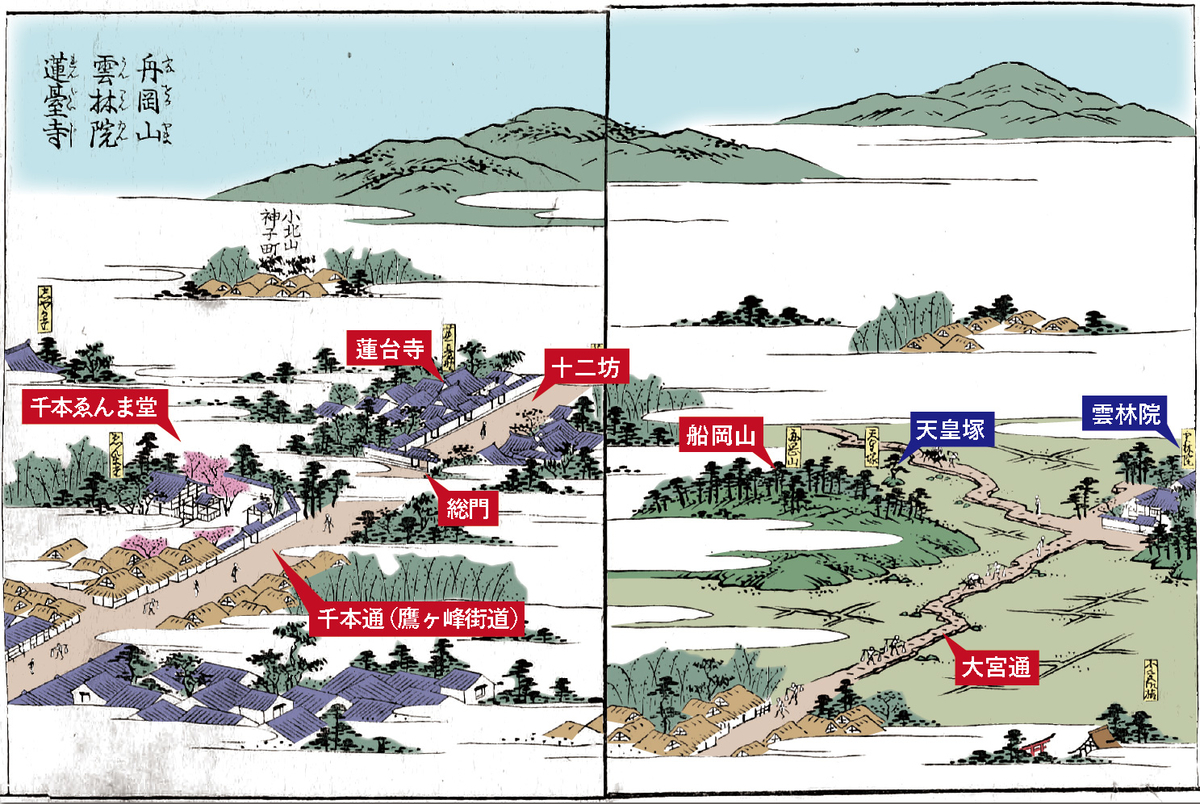

『都名所図会』1780(安永9)年が描く「西陣」北部の様子(原図を着色):「千本ゑんま堂」「十二坊」「船岡山」といった境界記号が居並んでいます。

『都名所図会』1780(安永9)年が描く「西陣」北部の様子(原図を着色):「千本ゑんま堂」「十二坊」「船岡山」といった境界記号が居並んでいます。

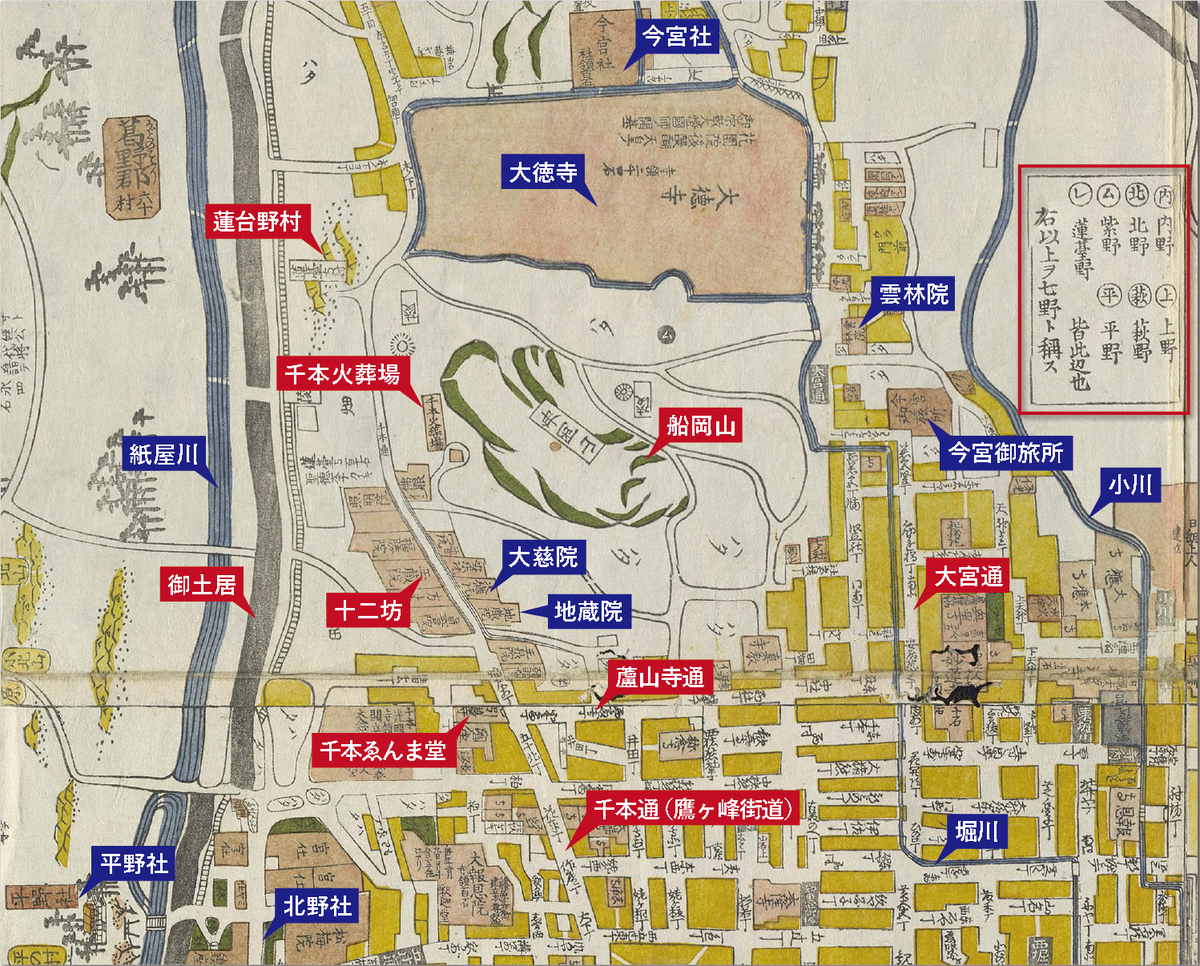

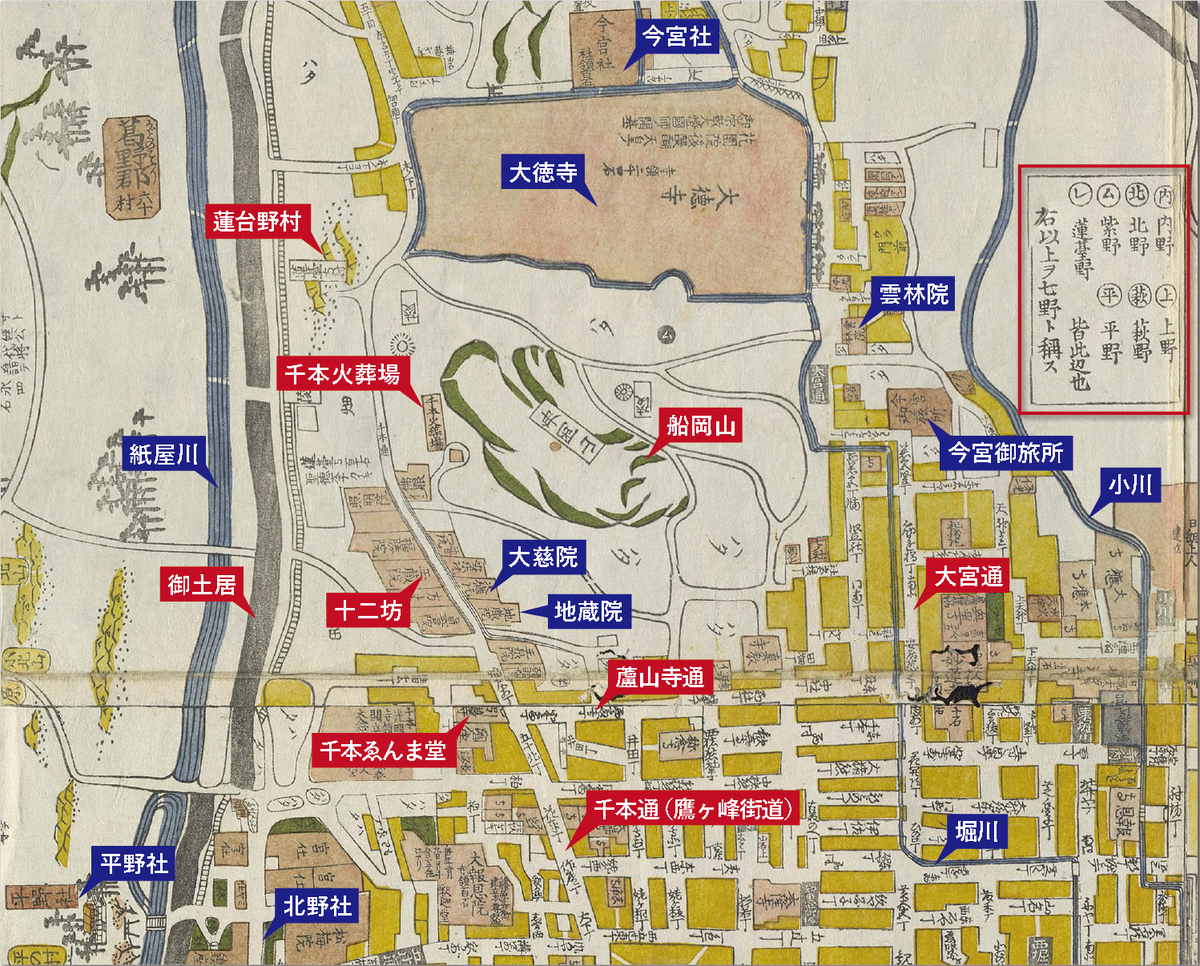

『改正京町絵図細見大成』1831(天保2)年から西陣を見る。船岡山の南麓一帯が市街地化しています。そこから突き出すように、「十二坊」が位置する。

『改正京町絵図細見大成』1831(天保2)年から西陣を見る。船岡山の南麓一帯が市街地化しています。そこから突き出すように、「十二坊」が位置する。

「西陣」を歩きましょう!

番組で歩いた西陣をもう一度歩きましょう。

道ばたに佇むもの全てが、西陣の歴史を物語るはずです。西陣は京都にとってどんな地域だったのか。どんな歴史がそこには積み重なっていたのか。

番組をご覧になった人、西陣を丁寧に歩いてみたい人、そして京都を再発見したい人。

お待ちしています!

- 船岡山編:「異界」への境界領域としての西陣。京都北部のフロンティア開発史です。

- 西陣編:応仁・文明の乱の西軍本陣「西陣」を突き止めよう。中世から近世の激動期、京都北部はどんなまちづくりが進んだのか。

たとえば西陣・船岡山を、こんな風に歩いてみようかと思います。

たとえば西陣・船岡山を、こんな風に歩いてみようかと思います。

今回も「まいまい京都」などで西陣ツアー開催です。

今回も「まいまい京都」などで西陣ツアー開催です。

www.maimai-kyoto.jp